气候变化问题是21世纪全人类面临的挑战。为了促进全球合作应对气候变化问题,2016年全世界178个缔约方共同签署《巴黎协定》,其目标是以前工业化时期为参照,本世纪末全球升温不超过2摄氏度,并尽可能使这个数值降低到1.5摄氏度。中国作为一个能源消耗大国,积极承担环保责任,制定了“到2030年前达到碳排放峰值,并力争在2060年前实现碳中和”的“双碳”政策,以减少温室效应气体二氧化碳的排放为切入点,推动可持续发展改革,促进可持续能源开发。

然而,气候变化的速度或许比我们想象中更快。最新研究表明,2024年可能标志着全球升温已经突破警戒阈值1.5摄氏度[1]。与之相伴的是2024、2025年全球极端天气频现。举一些例子:连年夏天我们都能看到某地高温记录创造历史的新闻,还有不开空调就无法忍受的炎热、难以预测的严重旱涝灾害……时间越来越紧迫,在可持续能源开发利用的道路上,我们需要把步子迈得更快些。

在此背景下,一系列有前景的技术被广泛地讨论、验证,例如:碳捕捉和封存(CCS)、地下氢气储存(UHS)和核废料地质处置(NWGD)[2]。其中,碳捕捉和封存着眼于利用地下枯竭油气藏、盐穴等空间存储CO2以促成减排目标,而地下氢气储存和核废料地质处置则有利于推动清洁能源的使用,减少化石燃料的开采。此外,在强化采油(EOR)领域,以微生物强化采油(MEOR)为代表的新型采油技术也获得了与日俱增的关注[3]。这项技术利用微生物代谢活动改善石油在岩石孔隙中的流动性能,提高采油效率,减少采油化工品的使用和生产。

这几个有代表性的技术在可持续能源开发领域具有光明的前景。同时,它们的研究对象都位于广阔深邃的地下空间。然而,存在油、水、气、岩石等多种物质的地下环境相当复杂。地质构造、理化反应和多相流力学,还有地底微生物活动共同构成了一个纷繁庞大的系统,而高温高压等极端条件以及直接观测手段的缺乏使得相关研究工作进展缓慢。

针对这一现状,利用多孔介质微流体芯片(多孔介质微模型)助力可持续能源技术开发的方案受到越来越多的重视。这类微流体芯片具有仿岩石内部多孔介质结构的微流体通道,采用透明材料制备,外接气泵、液泵、传感器等微流控装置。可在孔隙尺度(pore-scale)下模拟各种地质理化反应、多相流力学、生物作用等过程,具有高度的可视性、可控性、可重复性和低廉的成本,对大规模能源技术方案的可行性验证具有重要的意义。本文列举近年发表于期刊上的相关报道来说明多孔介质微流体芯片在可持续能源开发领域的应用潜力。

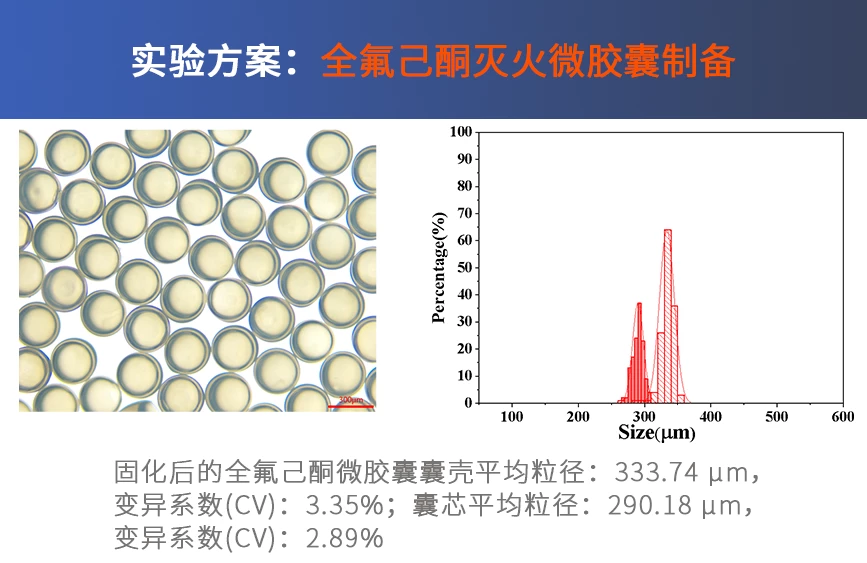

图1、碳捕捉和封存、地下氢气储存、核废料地质处置等可持续能源技术的开发面临地下复杂环境的考验,包括多相流过程、化学反应、微生物活动[2]。

一、碳捕捉和封存(CCS)

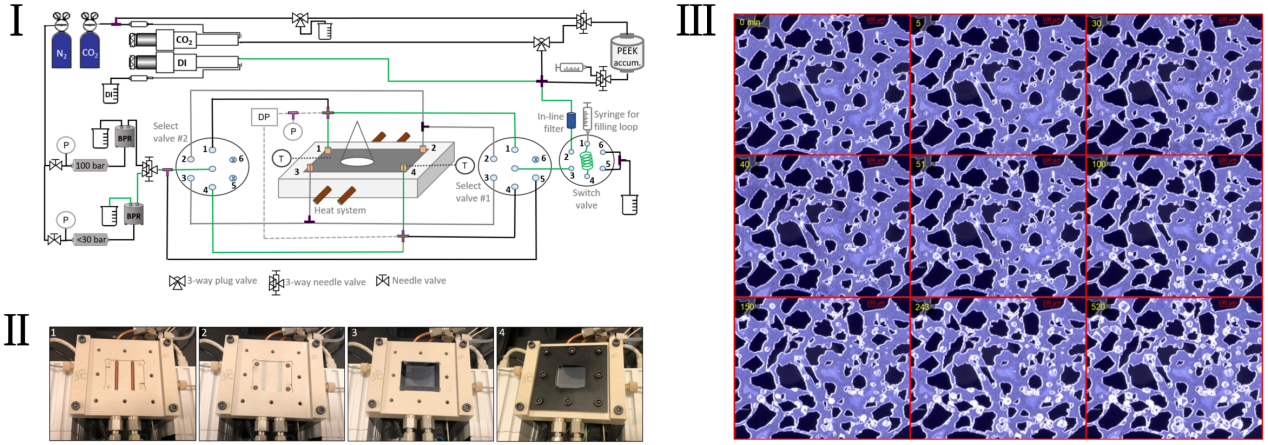

为了验证CO2在砂岩中封存的安全性,Haugen等构建了一套多孔介质微模型系统用以研究巴氏芽孢杆菌(Sporosarcina pasteurii)引起的碳酸钙沉积现象[4]。微模型采用硅为基底,刻蚀出仿砂岩结构的流道图案,再和一片透明的玻璃键合以供观察;外部微流控设备提供压强和温度以模拟地下环境条件。实验验证了巴氏芽孢杆菌可在25 bar的孔隙压强下保持活性,碳酸钙沉积随着压强增大逐步生成;此外,研究者指出微生物引起的碳酸钙沉积对酸碱度变化敏感,更深层次的研究需要升级微流控设备实现对pH值的精准测量。

图2 、Ⅰ用以研究巴氏芽孢杆菌引起的碳酸钙沉积现象的微模型系统示意图。 Ⅱ多孔介质微模型实物图以及安装顺序。 Ⅲ注入Ca2+后观察到多孔介质微模型中碳酸钙随时间推移沉积。

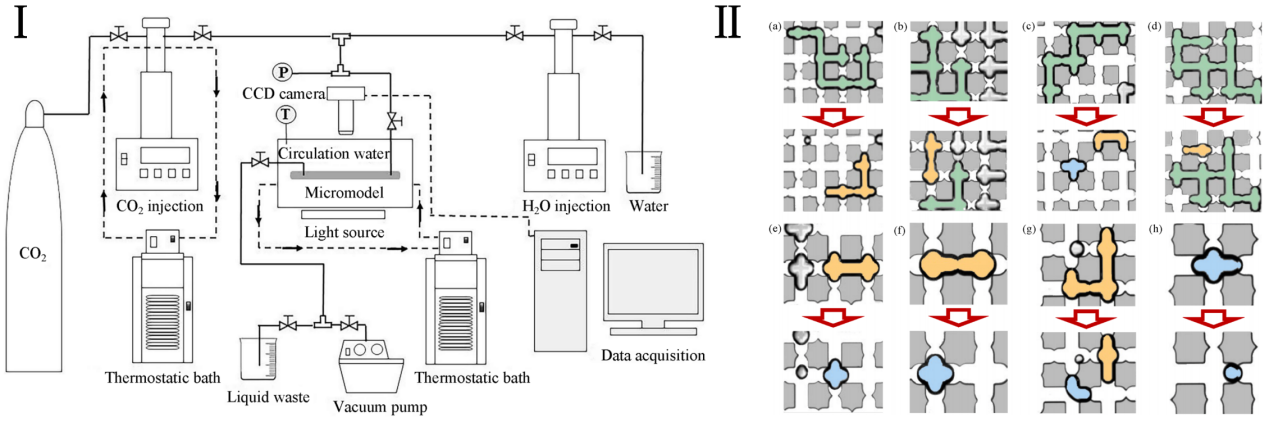

Xue等制作了一款具有规整网格结构和随机宽窄联通流道的微流体芯片,用以模拟真实岩石内部样貌[5]。他们在芯片上观察到多孔介质中CO2和水之间的浸渗(imbibition)、排干(drainage)和重新活动(remobilization)过程,归纳分析了几种CO2和水的界面的演化模型,有助于增进对地下气液交互作用的理解。

图3 、Ⅰ用以研究CO2和水交互作用的微流控系统示意图。ⅡCO2和水的界面演化模型,不同颜色代表不同CO2形态分类:绿-clusters、黄-ganglia、蓝-singlets。

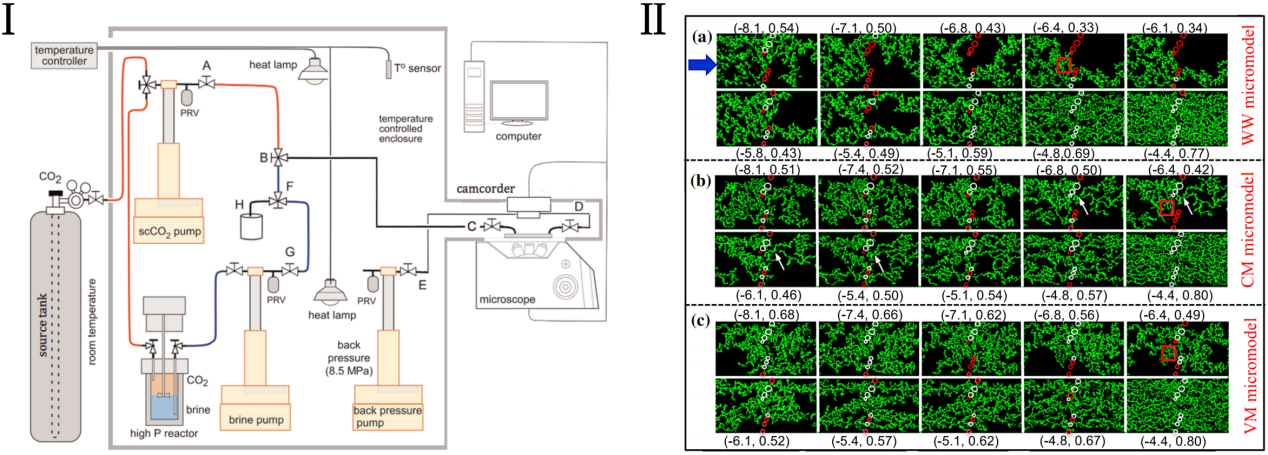

超临界CO2被广泛应用于强化采油领域,为了深入理解超临界CO2在具有混合润湿性(mixed-wettability)的油气藏岩石中的分布和储存情况,Chang等测观测了超临界CO2注入三种具有不同混合润湿性的微模型后的扩散状态[6]。实验证明,具有均匀分布中润湿(intermediate-wet)区域的微模型具有最高的CO2储存效率,而具有混杂分布中湿润区域的微模型阻碍了CO2的储存。

图4 、Ⅰ用以研究超临界CO2在具有混合湿润性岩石中的分布和储存情况的微流控系统示意图。Ⅱ超临界CO2在三种具有不同混合润湿性的微模型中的准静态分布。

盐的沉积可引起岩石渗透率(permeability)的巨大改变,对利用地下盐穴储存CO2具有重要影响,Zhang等在呈放射网格状流道的微流体芯片上研究多孔介质中盐水的干涸和盐的沉积现象[7]。他们用聚二甲基硅氧烷(PDMS)材料制做有不同流道图案的芯片,并对部分芯片做亲水处理,然后将氯化钠溶液注入芯片观察。实验证明,亲水芯片上的毛细管回流引起注入口处严重的盐沉积;孔隙异质性更高的芯片上近孔处盐水残留和盐沉积都更加严重。

图5 、Ⅰ具有放射网格状流道的微流体芯片,整体和局部示意图。 Ⅱ在具有不同流道图案和亲疏水性能的芯片上盐水的干涸和盐的沉积现象,盐水为蓝色,干涸后的盐膜为黑色。

二、地下氢气存储(UHS)

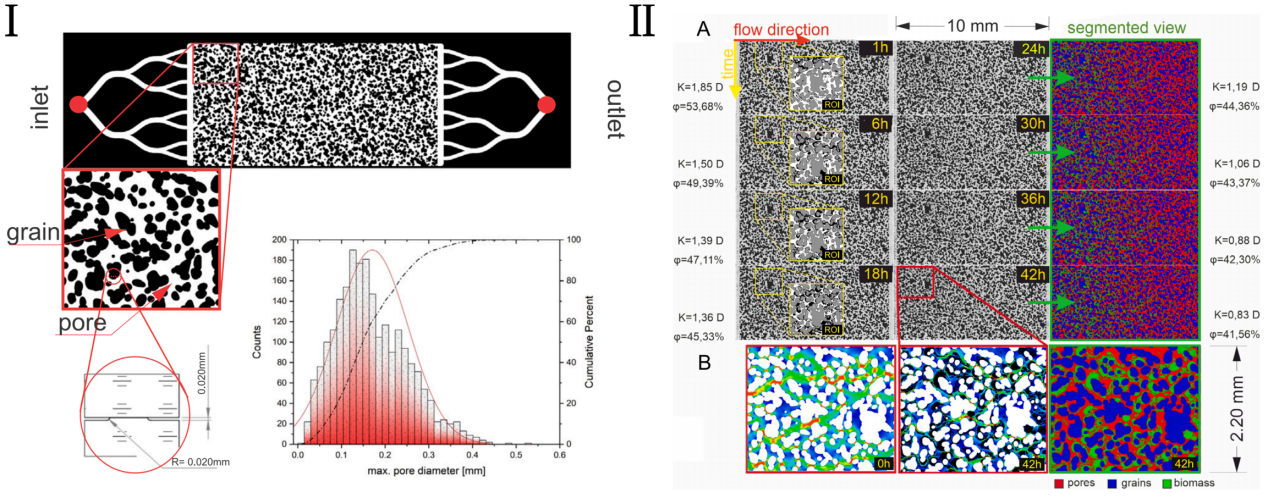

地下储氢池内产甲烷菌可利用H2和CO2生产CH4,对储氢池的性能产生很大影响。为了进一步理解这一现象,Jasek等在多孔介质微流体芯片上研究了当地原生产甲烷菌和甲酸甲烷杆菌(Methanobacterium formicicum)的生长情况[8]。他们不仅通过高分辨率的相机记录下菌落分布情况,还测算了菌群产生的生物质引起的渗透率(permeability)和孔隙率(porosity)下降。这一研究体现出微流控技术和多孔介质微流体芯片在研究地下菌群方面的巨大潜力。

图6 、Ⅰ用以培养产甲烷菌的多孔介质微流体芯片及其孔隙直径分布统计。 Ⅱ观测生物质分布随时间推移的变化情况,孔隙为红色,颗粒为蓝色,生物质为绿色。

在地下盐穴中储存氢气极具挑战性也极富潜力。Medina等利用多孔介质微模型开展了有关盐水含水层(saline aquifers)储氢的研究[9]。他们首先计算了在不同压强下H2与不同种类、浓度的盐溶液间的界面张力;然后在微流体模型上模拟了H2的浸渗(imbibition)和排干(drainage)过程,用以解释H2置换(displacement)和捕捉(trapping)的机理;接着对H2的溶解动力学以及微模型内H2/盐水/玻璃体系的接触角进行量化分析;最后对氢滞后(hysteresis)循环展开了讨论。

图7 、Ⅰ用以研究盐水含水层储氢的微流控系统示意图。 Ⅱ多孔介质微模型局部图:在排干(drainage)后,不同盐溶液种类和浓度条件下H2的饱和度。

三、核废料地质处置(NWGD)

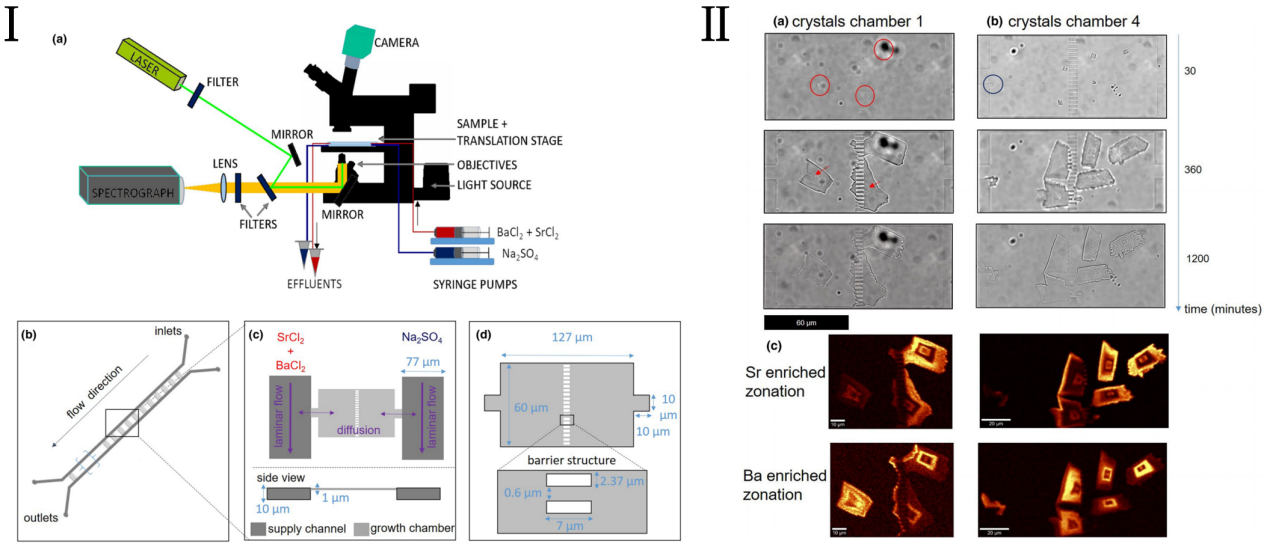

含铀废料因衰变不断产生的放射性核素226Ra和90Sr可与BaSO4固溶体(solid solutions)发生共沉淀(co-precipitation),从而降低其向生物圈转移的风险。然而因其复杂性和观测难度,我们至今对这一地下化学反应了解甚少。针对这一情况,Poonoosamy等提出用微流控系统观测(Ba,Sr)SO4生长过程中振荡环带(oscillatory zoning)的变化情况[10]。延时光学显微镜和微型拉曼显微镜被加装到系统中,使得实时观察和记录成为可能。该项研究揭示了有限扩散传输(limited diffusional transport)和结晶(crystallization)动力学在(Ba,Sr)SO4矿物形成中发挥的作用。

图8 、Ⅰ用以观测(Ba,Sr)SO4生长过程中振荡环带的变化情况的微流控系统,以及微流体芯片构造示意图。Ⅱ芯片腔室中晶体的光学图像及其SO4基团的高光谱拉曼图像。

四、微生物强化采油(MEOR)

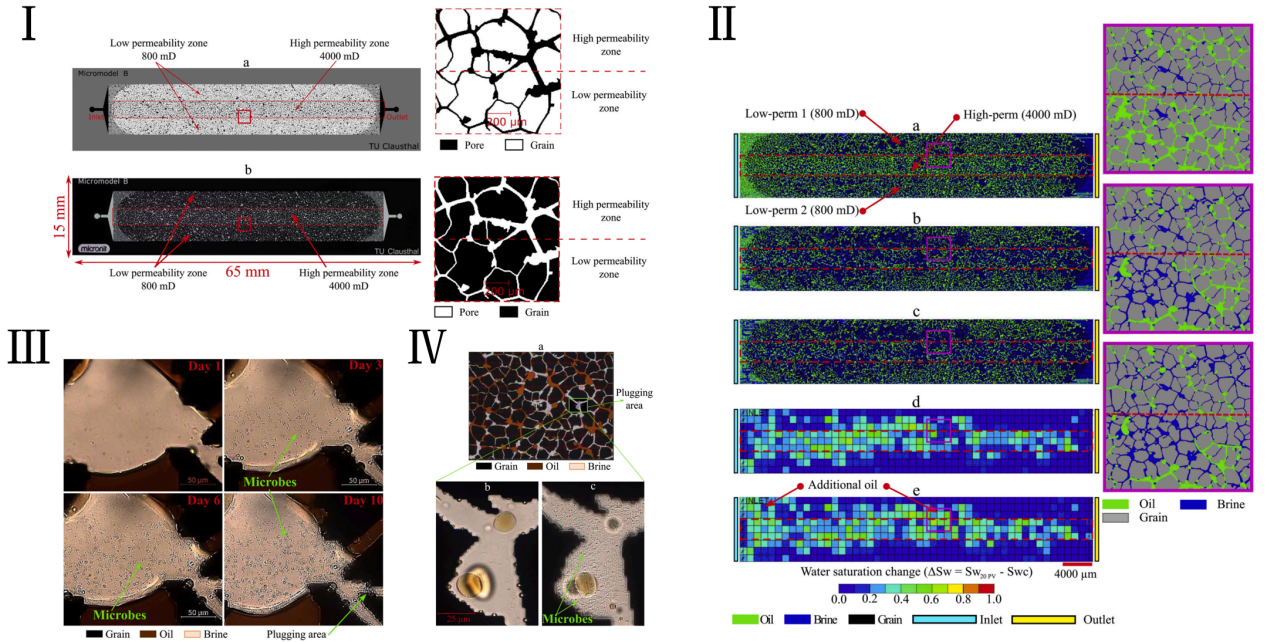

岩石局部渗透率(permeability)的差异使得驱替液只能浸润部分区域,降低了传统采油方法的效率;在微生物强化采油领域,利用微生物造成的生物堵塞(bioplugging)可以有效地减小多孔介质中渗透率的差异,从而实现采油效率的提高。为了研究这一现象,Gaol等在多孔介质微模型上开展了微生物强化采油实验[11]。该款微模型芯片的流道图案仿真实岩石孔隙构造,芯片分为高渗透率和低渗透率两个区域。研究者通过调控细菌直径和芯片中孔喉(pore-throat)结构的尺寸,使得绝大部分生物堵塞发生在孔喉结构区域。包括微生物生长条件、菌种、孔隙尺寸和浸润性等多组参数在芯片上得到了测试。

图9 、Ⅰ用以制作微生物强化采油微模型芯片的光刻掩模版,以及芯片局部流道图案。 Ⅱ芯片注入非无菌盐水和营养液后的物质分布图。 Ⅲ芯片高渗透率区静置培养微生物状态的图像。 Ⅳ芯片高渗透率区分别注入不同孔隙体积(PV)的非无菌盐水和营养液后微生物状态的图像。

微生物和化学表面活性剂的协同(synergistic)作用能大大提高原油采集效率。为了深入了解这一过程的机理,Wang等在玻璃材质的多孔介质微模型上研究采油过程中微生物和化学表面活性剂的协同作用[12]。实验结果证明:与之前的主流观点不同,影响协同作用的主要因素并非原油表面张力的降低和浸润性的改变。他们认为,一方面阴离子表面活性剂促进了微生物的新陈代谢活动,另一方面微生物的培养降低了表面活性剂的临界胶束浓度(critical micelle concentration)从而提高了原油乳液的稳定性,二者互相影响提高了原油采集效率。

图10 、Ⅰ用以研究微生物和化学表面活性剂的协同作用的多孔介质微模型。 Ⅱ三种不同工作流体(working fluids)注入微模型后的显微镜图像:(a)微生物;(b)阴离子表面活性剂;(c)微生物+阴离子表面活性剂。收集到烧瓶中的的乳液图像:(d)微生物;(e)阴离子表面活性剂;(f)微生物+阴离子表面活性剂。

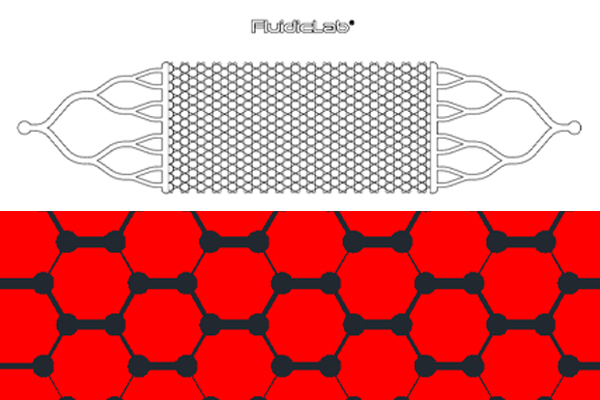

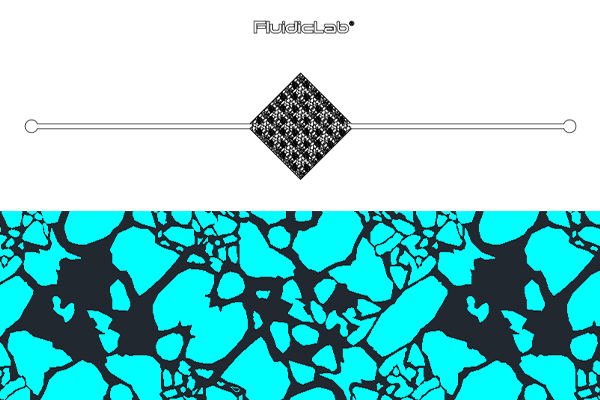

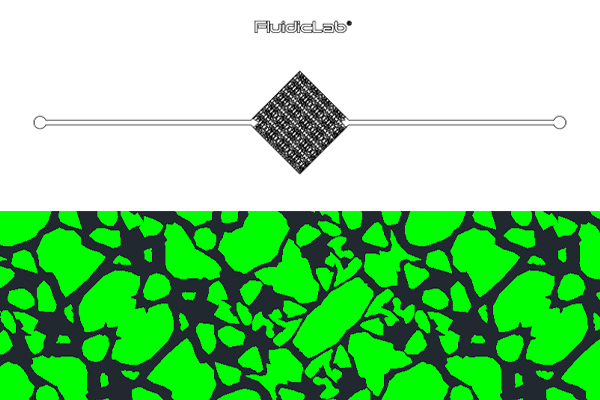

FluidicLab提供的强化采油芯片种类:

| 均质模型芯片(GL-EOR-UN20):分布重复的均匀孔隙结构,较为简单,容易进行数值仿真计算。 | 非均质模型芯片(GL-EOR-PR20):分布随机孔隙结构,孔隙比均质芯片更复杂也更符合真实岩心样貌。 |

|

|

| 砾岩模型芯片(GL-EOR-CR20):分布重复的仿砾岩孔隙结构。 | 砂岩模型芯片(GL-EOR-SR20):分布重复的仿砂岩孔隙结构,颗粒比砾岩芯片更粗大。 |

|

|

参考文献

[1] Tollefson, J. (2025). Earth breaches 1.5 °C climate limit for the first time: what does it mean? Nature. https://doi.org/10.1038/d41586-025-00010-9

[2] Lei, W., Yang, Y., Yang, S., Zhang, G., Poonoosamy, J., Juel, A., Méheust, Y., Bagheri, S., & Wang, M. (2025). Advancing sustainable energy solutions with microfluidic porous media. Lab on a Chip. https://doi.org/10.1039/d5lc00206k

[3] Liu, J., Zhang, Y., Wei, M., He, X., & Bai, B. (2022). Fabrications and Applications of Micro/Nanofluidics in Oil and Gas Recovery: A Comprehensive Review. Energy & Fuels, 36(17), 9904–9931. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.2c01943

[4] Haugen, M., Benali, B., Føyen, T., Song, W., Fernø, M. A., & Brattekås, B. (2023). Calcite-functionalized micromodels for pore-scale investigations of CO2 storage security. E3S Web of Conferences, 366, 01004. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202336601004

[5] Xue, R., Chang, Y., Wang, S., Wang, P., Sun, H., Liu, H., & Lv, P. (2025). Pore-scale microfluidic investigation of unsaturated CO₂ bubble morphology and interface evolution during drainage-imbibition cycles. Capillarity, 15(3), 74–86. https://doi.org/10.46690/capi.2025.06.03

[6] Chang, C., Kneafsey, T. J., Wan, J., Tokunaga, T. K., & Nakagawa, S. (2020). Impacts of Mixed‐Wettability on brine drainage and supercritical CO2 storage efficiency in a 2.5‐D heterogeneous micromodel. Water Resources Research, 56(7). https://doi.org/10.1029/2019wr026789

[7] Zhang, H., Sun, Z., Zhang, N., & Zhao, B. (2024). Brine drying and salt precipitation in porous media: A Microfluidics study. Water Resources Research, 60(1). https://doi.org/10.1029/2023wr035670

[8] Jasek, P., Konegger, H., Loibner, A. P., & Ott, H. (2025). Alteration of hydraulic rock properties during subsurface hydrogen methanation. International Journal of Hydrogen Energy, 157, 150191. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2025.150191

[9] Medina, O. E., Gallego, J. F., Moncayo-Riascos, I., Lysyy, M., Benjumea, P. N., Cortés, F. B., & Franco, C. A. (2024). Salinity influence on underground hydrogen storage: Insights from molecular dynamics and pore-scale analysis. International Journal of Hydrogen Energy, 60, 959–975. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.02.073

[10] Poonoosamy, J., Mahrous, M., Curti, E., Bosbach, D., Deissmann, G., Churakov, S. V., Geisler, T., & Prasianakis, N. (2021). A lab-on-a-chip approach integrating in-situ characterization and reactive transport modelling diagnostics to unravel (Ba,Sr)SO4 oscillatory zoning. Scientific Reports, 11(1). https://doi.org/10.1038/s41598-021-02840-9

[11] Gaol, C. L., Ganzer, L., Mukherjee, S., & Alkan, H. (2021). Parameters govern microbial enhanced oil recovery (MEOR) performance in real-structure micromodels. Journal of Petroleum Science and Engineering, 205, 108814. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2021.108814

[12] Wang, N. X., Zhu, W., Li, H., & Song, Z. (2018). Pore-Scale Mechanisms of the Synergistic Effects between Microbial Cultures and Chemical Surfactants on Oil Recovery. Energy & Fuels, 32(12), 12319–12327. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.8b03092

![多孔介质微流体芯片助力可持续能源开发插图 图1、碳捕捉和封存、地下氢气储存、核废料地质处置等可持续能源技术的开发面临地下复杂环境的考验,包括多相流过程、化学反应、微生物活动[2]。](https://cnfluidiclab.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/wp-content/uploads/2025/07/1-1.png)

![图5. 基于微流控的冻融循环制备PVA微球[5]](https://cnfluidiclab.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/wp-content/uploads/2025/08/pic-5.png)